ワイルダーの定義をバイナリーオプションで有効活用するための基本知識

UPDATE:2022/12/22

RSIを編み出したJ.W.ワイルダーは、他にも『パラボリック』や『ピボットポイント』、『DMI』といった様々なオシレーター系インジケーターを開発し、氏の著書である『ワイルダーのテクニカル分析入門』は、現在でも根強い人気を持つ名著として知られています。

そんなワイルダーの名を冠した『ワイルダーの定義』は、トレンドの方向性や転換点を見極めるために用いられているものです。今回は、このワイルダーの定義を使ってトレンドの分析を行い、バイナリーオプションを攻略できるかどうか検証してみたいと思います。

ワイルダーの定義の基本的な考え方

ワイルダーの定義は、その具体的な根拠は示されていないものの、『経験則として相場がそのように動く傾向がある』という、所謂アノマリー的な分析方法です。そのため、ワイルダーの定義を用いても全然勝てないという意見も、ワイルダーの定義を使い始めて勝率が上がったという意見も、双方ともによく見られます。

有用性を見出だせるかどうかは人それぞれかと思いますが、まずはワイルダーの定義がどういったものか、順を追って見ていきましょう。

基本的な考え方

ワイルダーの定義では、四本値(始値、終値、高値、安値)のそれぞれに、その値が示す意味を定義しています。

- 始値

- 1つ前のローソク足の相場動向と現在のローソク足の思惑を織り込んだ価格

- 終値

- その期間のローソク足の全てと、次のローソク足の思惑を織り込んだ確定値であり、次のローソク足における相場に一番近い価格

- 高値

- 投資心理と相場の勢いが表現された暫定値で、次のローソク足の抵抗帯となる価格

- 安値

- 投資心理と相場の勢いが表現された暫定値で、次のローソク足を支持する価格

これらを相互に比較することで、この後にトレンドは継続するのか、それとも転換となるのかを読み解きます。

この比較による傾向分析は、具体的には上昇パターンで2つ、下落パターンで2つの合計4種類あります。いずれのパターンも、3本のローソク足の組み合わせを用います。

上昇パターン

まずは、上昇トレンドが継続するパターンを見ていきます。前提として、相場が上昇中であるとします。

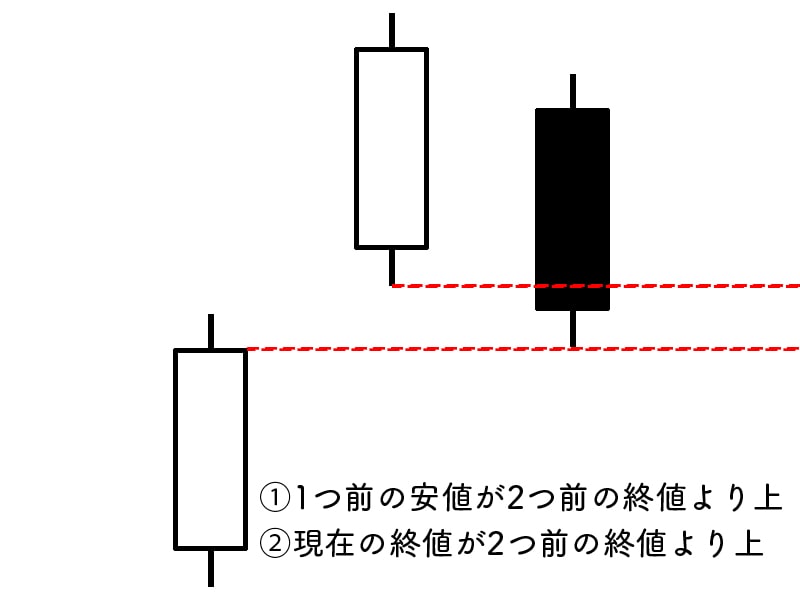

最初はこちら。1つ前のローソク足の安値が、2つ前のローソク足終値よりも高く、かつ現在のローソク足の終値が2つ前の終値を下回らなければ、上昇トレンドが継続する傾向があります。

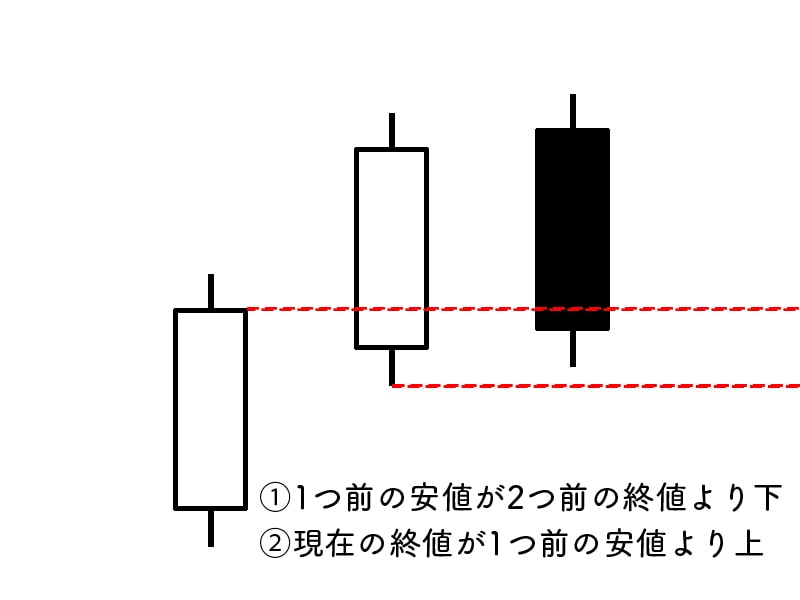

次はこちら。

1つ前のローソク足の安値が、2つ前のローソク足の終値よりも安く、かつ現在の終値が1つ前の安値を下回らない場合も、上昇トレンド継続の兆候と判断されます。

下落パターン

続きまして、下落トレンドについて見ていきましょう。こちらも、相場が下落中である前提としてご紹介します。

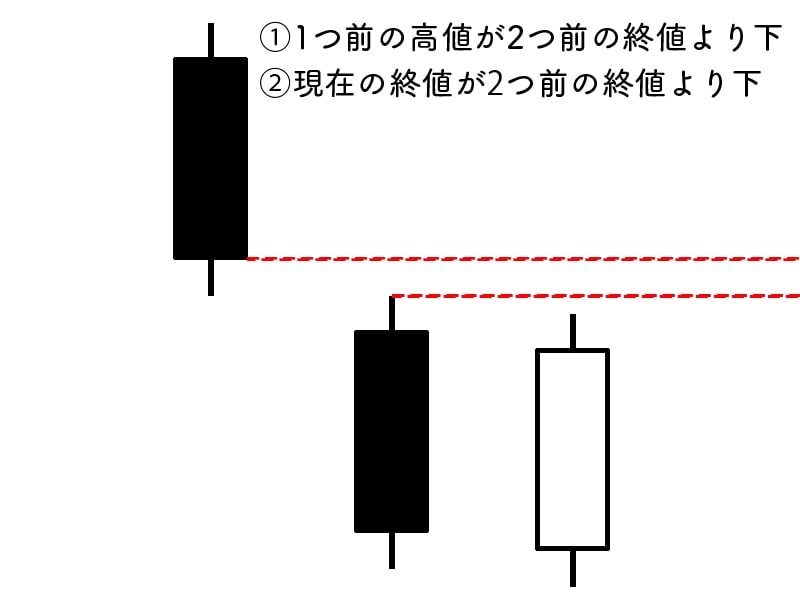

こちらは、1つ前のローソク足の高値が、2つ前のローソク足の終値より下の場合です。このとき、現在のローソク足の終値が2つ前の終値を上回らなければ、下降トレンドが継続する可能性が高まります。

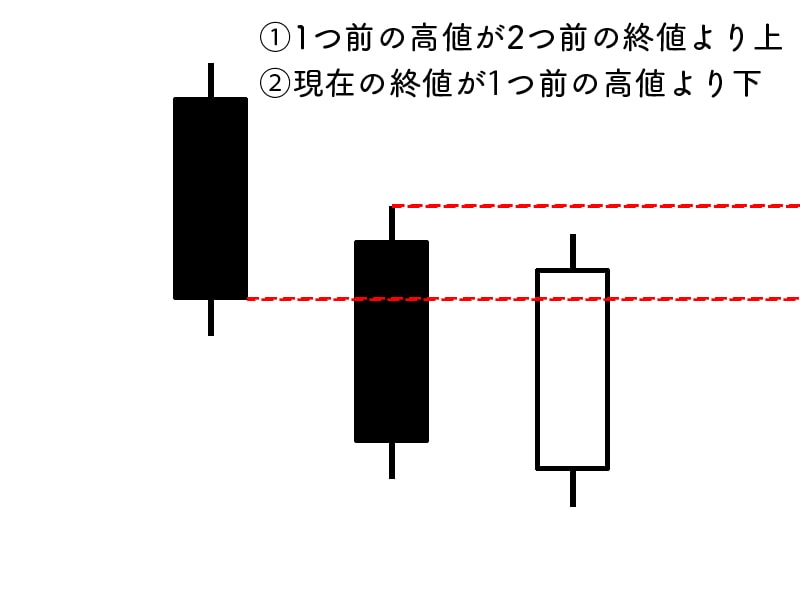

また、1つ前のローソク足の高値が2つ前の終値よりも上であっても、現在の終値が1つ前の高値よりも下ならば、トレンドは下落を続ける傾向にあります。

短期間のローソク足でも有用か否か

ワイルダーの定義を解説する際には、通常は1つ前のローソク足=前日、2つ前のローソク足=前々日とします。これは、そもそもワイルダーの定義が、多くのテクニカル分析のインジケーターと同様、日足を原則とした分析手法だからです。

では、ローソク足の単位時間を短くした場合も、ワイルダーの定義は成立するのでしょうか。バイナリーオプションで利用する場面が多いであろう1分足において、検証してみました。なお以下では、簡略化のため、上記で紹介した順番で番号を振っていますので、あらかじめご了承ください。

以下に示すものは、いずれも『過去そういう動きが観測された』というデータであり、現在以降の値動きも同様であると保証するものではありません。

1分足チャートにおけるワイルダーの定義の有効性

まずは、こちらの2つのチャートを御覧ください。

上の画像では2の定義、下の画像では4の定義に従って、それぞれ上昇/下落が継続しています。残る1と3の定義については、長期間観測を続けましたが、前提条件となる1つ前のローソク足と2つ前のローソク足の位置関係が確認できなかったため、申し訳ありませんが今回は割愛とさせていただきました。

1と3の条件は、『1つ前の安値/高値が、2つ前の終値よりも上/下』となっていますが、この状況が現れるためには、窓開けがほぼ必須です。窓自体、状況次第ではなかなか現れないものなので、今回に限っては、そういう観測結果があるという程度の認識ということに致します。

バイナリーオプションでの活用可否

ワイルダーの定義は、短いローソク足でも比較的確認し易いもののようで、上記画像の丸で囲った場所以外にも、チラホラと現れています。

また、性質上、ワイルダーの定義を元にしたエントリーは押し目買い/戻り売りになりやすく、その後のローソク足が長めの陽線/陰線を描くことも多いことから、バイナリーオプションで有効的に用いられるのではないかと考えます。

ただし、1と3の場合は、窓を埋めたあとに逆側に動く可能性も考慮する必要があり、これ単体でどうこうというより、他のオシレーター系指標やダウ理論、トレンドラインなどを併用したほうがいいと思われます。

まとめ

- ワイルダーの定義は4つの法則から成る

- 上昇パターンと下落パターンで2種類ずつあり、単位時間が短いローソク足でも比較的観測しやすい

- バイナリーオプションとの相性も悪くない

ワイルダーの定義に、具体的に何故そうなるのかという理論は存在しません。これらはあくまでそういう傾向があるという経験則であり、様々あるテクニカル分析のインジケーターと同様、そうならない可能性は大いにあります。

ただ、投資の世界でそれなり以上の名声があるワイルダーが提唱したためか、多くのトレーダーがワイルダーの定義に注目しているのは間違いありません。それすなわち、定義に則した値動きを見せる可能性も高いということ。新しい手法を試す際や、新しくトレードに参加するために用いる分析手法の選択肢として、一考してみてはいかがでしょうか。