オシレーター系指標のCCIを解説!バイナリーオプションではボリンジャーバンドとどちらが有利?

UPDATE:2022/12/21

CCIとは、『Commodity Channel Index』の略称で、日本語では『商品チャンネル指数』というオシレーター系のインジケーターです。

その名に『商品(Commodity)』とあるように、元々は商品先物市場における相場分析用の指標で、今現在ではFXなどでも広く活用されています。

オシレーター系ではありますが、このCCIは、むしろ順張りに活用しやすいインジケーターとして見られることも少なくありません。そんなCCIがバイナリーオプションに有用かどうかを、算出方法やチャートツールでの表示方法を交えつつ検討していきたいと思います。

CCIの概要

CCIの基本的な考え方として、『値動きには一定のサイクルがある』というものがあります。

そもそも、相場には一定の周期があるというのは一般的にいわれていることでもあり、これを視覚化したインジケーターが、CCIなのです。

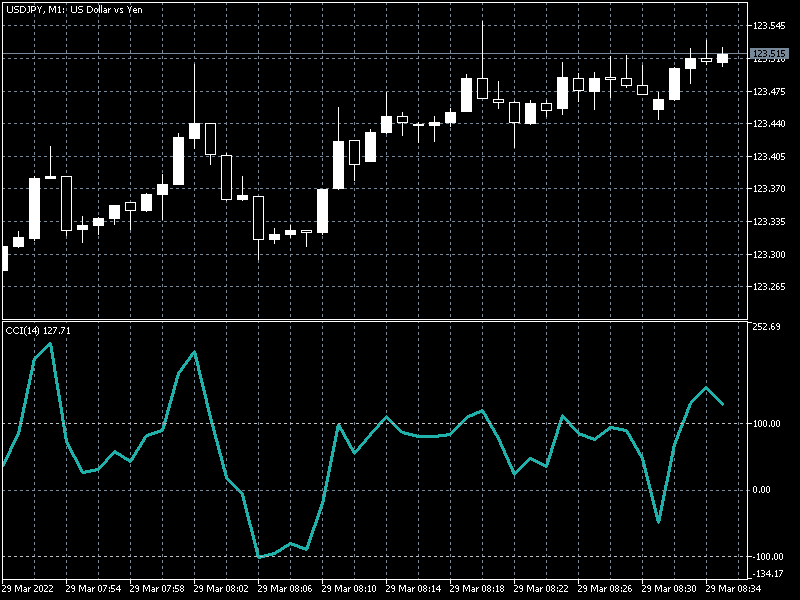

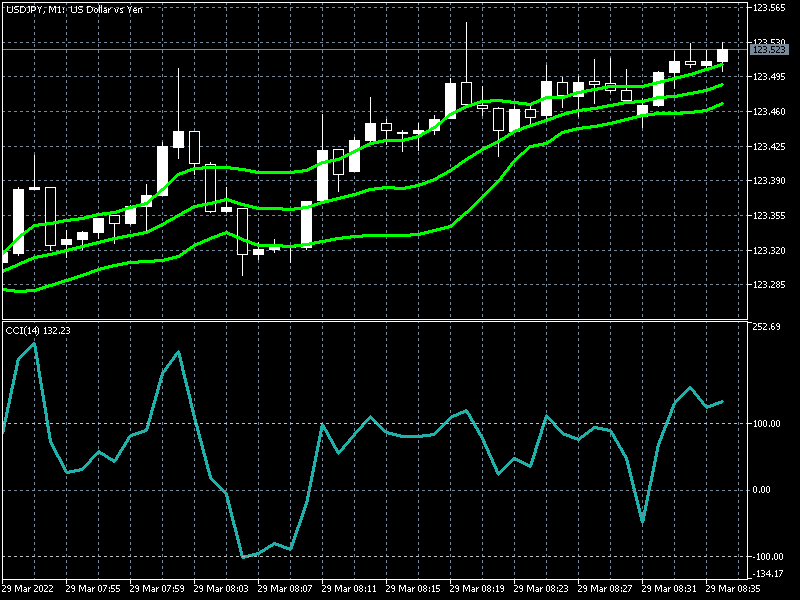

上の画像は、MT5でCCIを表示させたものです。このラインは簡単にまとめると、『一定期間における平均価格の移動平均から、現在の価格がどの程度乖離しているか』を表しています。

ところで、『移動平均からの乖離の程度』を表す指標が、他にもあります。

今どのくらい売買されている?移動平均乖離率をバイナリーオプションで活用

こちらの『移動平均乖離率』も、文字通り『移動平均からの乖離率』を表示するインジケーターです。

同じ内容ならばどちらか一方だけでいいのではと思われるでしょうが、移動平均乖離率が単純な移動平均線からの距離を表示しているのに対し、CCIでは価格の振れ幅、つまりボラティリティを反映したものとなっています。

バイナリーオプションでもボラティリティの高低は重要か?

ボラティリティと移動平均線を元にした指標ということで、実はCCIは、移動平均乖離率よりもボリンジャーバンドと近い指標であると考えられます。

ボリンジャーバンドはどう活用する?ローソク足との関係をしっかり把握しよう

実際に、期間14/偏差1のボリンジャーバンドと、期間14のCCIを同時に表示してみましょう。

比較してみると、ローソク足が±1σのラインを越えた部分では、CCIも基準線である±100%を上回っていることがお分かりいただけるかと思います。

CCIの計算式

CCIの計算はいくらか複雑です。

まず、移動平均『MA』を算出するための基準値『TP』を割り出し、その後TPとMAから平均偏差『MD』を算出。それらを元にCCIを計算します。具体的には、

- TP=(高値+安値+終値)/3

- MA=期間NのTP移動平均

- MD=TP-MAの平均偏差

- CCI=(TP-MA)/(0.015×MD)

勿論、こんな計算を毎回毎回行っていては、とてもではありませんが取引どころではありません。そこで、チャートツールを用いて手っ取り早くCCIを表示させましょう。

チャートツールMT5におけるCCIの表示方法

では、チャートツールの1つである『MT5』を例に、CCIを表示させてみましょう。

MT5(Meta Trader 5)とはどんなツール?基本的な使い方やMT4との違いをご紹介

CCIは先述の通りオシレーター系インジケーターですので、上部のメニューバーから『挿入→インディケータ→オシレーター』と進み、そこにある『Commodity Channel Index』を選択します。

期間Nは自由に設定可能ですが、デフォルトの『14』で問題ないかと思われます。

CCIはバイナリーオプションで活用できるか

それでは、CCIのシグナルを確認しつつ、バイナリーオプションで活用できるかどうかを見てみましょう。

CCIは、RSIのようにパーセンテージの間隔がなく、つまり数値の上限や下限が存在しません。では何をトレードの判断とするのかというと、先だって少し触れましたが、±100%のラインを超えたかどうかが基準線となっています。

これは、ボリンジャーバンドでいえば、±1σの線を超えてローソク足が現れたという状況。ボリンジャーバンドでは、1σ内にローソク足が収まる確率は約68%とされており、それは言い換えれば、CCIの-100%~+100%内に収まる確率もまた、約68%あると判断できるということです。

相場の動きが激しい場合には、100%を超えて200%のラインをも上回ることもあります。この場合、ボリンジャーバンドの2σ、つまりそれ以内にローソク足が戻る確率が約95%あると判断されると考えられます。

シグナルとしての見方は、CCIが-100%を下抜けたときには売り=ローへのエントリー、+100%へうわ抜けたときには買い=ハイへのエントリーが推奨されています。ただし、勢いが強く200%のラインにまで到達した場合には、順張りでのエントリーは見送ります。逆張りを検討するのもありかとは思いますが、そのまま強力なトレンド相場が維持される可能性もありますので、注意が必要です。

CCIはあえて使わなくてもいい?

さて、上記のように、CCIはボリンジャーバンドを簡略化して表示している指標と言い換えることもできるようです。

つまり、ボリンジャーバンドを活用しているなら、あえてCCIは表示させなくてもいいとも考えられます。

類似する内容を表示しているため、どちらを使うかは完全にお好みではあります。もしローソク足チャートがごちゃつくのが嫌ならばCCI、ローソク足チャートと一緒に見て、より感覚的に状況を捉えたいのならボリンジャーバンド、といった使い分けで問題ないかと思われます。

まとめ

- CCIは平均価格の移動平均からの乖離を見るオシレーター系指標

- 系統的にはボリンジャーバンドのσ線に非常に近い

- ボリンジャーバンドとCCIどちらを使うかはお好みで

オシレーター系指標は多くの場合『逆張り』に有効なシグナルを示すインジケーターですが、CCIの場合は順張りのほうが有効活用しやすい点があることには注意したいところです。

そしてその性質はボリンジャーバンドのσ線に非常に近いため、使用するならどちらか一方だけで大丈夫でしょう。個人的にはボリンジャーバンドのほうが、ローソク足チャートとまとめて見ることができる点や、バンドウォークなど数値だけでは確認しづらいものが目視できるため使いやすいと感じてはいますが、ボリンジャーバンドが肌に合わないという方は、CCIを試してみてはいかがでしょうか。